Il secolo americano – forgiato nell’acciaio della “arsenale della democrazia” – ha plasmato la storia contemporanea, portando gli Stati Uniti a dominare non solo le guerre mondiali, ma anche le architetture strategiche della Guerra Fredda. Al centro di questa supremazia vi fu la capacità straordinaria di mobilitare l’industria civile su scala nazionale, trasformando General Motors, Ford, Chrysler, Boeing e altre multinazionali in autentiche fabbriche di guerra. La produzione di massa di aerei, navi e carri armati tra il 1942 e il 1945 segnò non solo la svolta dei conflitti ma inaugurò pure una nuova era di deterrenza atomica, innovazione ingegneristica e flessibilità imprenditoriale, fra conversioni produttive e leadership tecnologica.

Roosevelt, nel discorso sull’“Arsenal of Democracy”, rappresentò l’urgenza della mobilitazione totale: il destino del paese doveva poggiare sulla velocità industriale, sulla flessibilità degli ingegneri, sulla lungimiranza dei manager. La capacità americana di superare tutti gli avversari non fu solo quantitativa, ma qualitativa: dal bombardiere B-29, col suo rivoluzionario abitacolo pressurizzato, alle filiere di missili intercontinentali e bombardieri strategici prodotti nei decenni successivi, la storia industriale della difesa USA è una storia di innovazione e audacia, di vasi comunicanti tra il settore civile e militare, con ondate di ingegneri e manager chiamati al servizio della sicurezza nazionale.

La Guerra Fredda mutò profondamente i paradigmi. Eisenhower promosse la “New Look Strategy”: non più grandi armate permanenti, ma una superiorità nucleare e una rapidissima capacità di conversione produttiva. Gli offset degli anni ’70 e ’80 segnarono una fase di ulteriore rinnovamento, con la tecnologia stealth, le bombe guidate di precisione, nuovi concetti come l’“Airland Battle” e la progressiva automazione dei sistemi bellici. Dietro questo fermento, la lezione di Paul Kennedy: la forza di una grande potenza non risiede solo negli arsenali, ma nella vitalità produttiva, nella resilienza industriale in caso di guerra prolungata.

Questo è un punto che non va mai dimenticato nella comprensione del potere mondiale. Gli Stati Uniti hanno vinto due guerre mondiali e una guerra fredda grazie alla propria superiorità nella capacità produttiva e tecnologica. Motivo per cui oggi, in una fase di deterioramento delle relazioni internazionali, gli americani considerano prioritaria sia l’autonomizzazione dalla Cina in termini di materie prime e filiere sia una ripartenza della manifattura avanzata che possa legarsi alla propria superiorità tecnologica. La propria futura potenza si gioca sulla capacità di raggiungere, o avvicinarsi il più possibile, a questi due obiettivi.

Ma la fine della bipolarità, dopo il 1989, aveva cambiato radicalmente lo scenario. Il celebre “Last Supper” – la riunione segreta tra i CEO dei grandi gruppi militari e il Pentagono – avviò la stagione delle fusioni e della concentrazione industriale: da decine di aziende a pochi conglomerati (Boeing, Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman). Un processo, vissuto come inevitabile in un contesto di bilanci ridotti e di debolezza della domanda pubblica, che ridisegnò la mappa industriale, spingendo i colossi integrati a uscire dal settore difesa e investire in nuovi orizzonti tecnologici.

Questa traiettoria storica, a lungo considerata ineluttabile, viene oggi messa definitivamente in discussione dalla rapida ascesa della Cina come potenza industriale e militare. Il “China Dream” di Xi Jinping – il riscatto nazionale affidato al Partito Comunista – si è tradotto in un programma di investimenti senza precedenti, in una mobilitazione della base industriale bellica su scala nazionale e in una corsa a colmare – e superare – i gap tecnologici e produttivi con gli Stati Uniti. I dati parlano chiaro: la Cina ha portato cinque fra le dieci maggiori aziende mondiali nel settore difesa (dieci anni fa erano zero), domina con il 53% il tonnellaggio globale nella cantieristica navale (gli USA: 0,1%), produce 3.150 aerei militari di cui 2mila da combattimento avanzato, ha la più grande forza terrestre globale e moltiplica capacità missilistiche, droni e munizioni su scala industriale.

La lezione ucraina è paradigmatica: le forniture USA all’esercito di Kyiv hanno prosciugato in poche settimane anni di produzione di Javelin, Stinger, howitzer; i magazzini americani si svuotano rapidamente e i tempi di replenishment superano i due anni per le munizioni più avanzate. In uno scenario simulato di guerra per Taiwan, gli Stati Uniti esaurirebbero i missili anti-nave a lungo raggio entro una settimana, mettendo a rischio la sostenibilità operativa in caso di conflitto prolungato. Xi Jinping ha fissato al 2027 la deadline per la completa maturità operativa della PLA: una mossa che implica la volontà di deterrenza, ma anche la disponibilità a sostenere una guerra estesa, amministrando i rischi e i tempi con una base industriale che, per dimensione e flessibilità, ora può rivaleggiare con qualsiasi attore globale.

Restano, certo, le vulnerabilità cinesi: nessuna esperienza in grandi conflitti dalla guerra sino-vietnamita del 1979, problemi di corruzione e inefficienza. Ma il dato di fondo è che la struttura industriale cinese ha raggiunto una maturità da superpotenza: flessibilità, scala produttiva, capacità di proiettare potenza in tempi rapidi e su diversi domini. E questa nuova architettura globale mette i paesi occidentali di fronte a una sfida che non è più solo tecnologica o diplomatica, ma sistemica: ricostruire capacità industriali strategiche, ripensare le supply chain, rilanciare la produzione nazionale e integrare innovazione, capitale umano e tecnologie dual use. Ma anche rendersi meno dipendenti gli uni dagli altri, in particolare i paesi europei dagli americani al fine di dispiegare un potere di deterrenza che si è molto affievolito.

Il grande interrogativo per il futuro della deterrenza americana, e per la sicurezza dell’Occidente, è la capacità di scaricare a terra la lezione fondamentale della storia: la supremazia globale non è solo frutto di investimenti in armamenti, ma della resilienza produttiva, della capacità di adattamento, della volontà di innovare e mobilitare il sistema paese fra pubblico e privato. Senza una risposta industriale all’altezza delle nuove geometrie strategiche cinesi, la leadership occidentale può trasformarsi da soluzione in problema, da vantaggio a rischio.

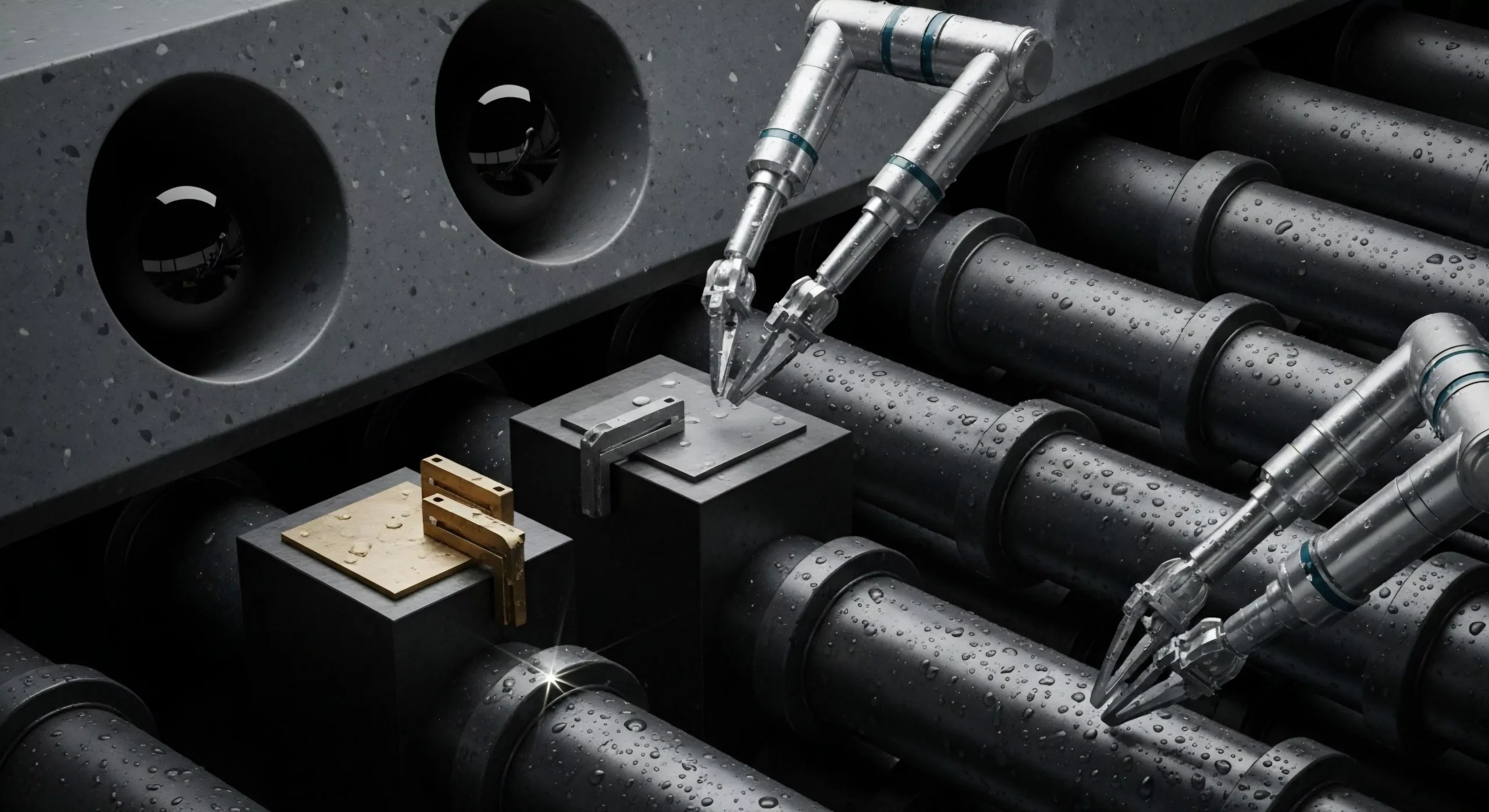

In definitiva, la sfida del XXI secolo è una sfida industriale - un’industria fatta di software, data center, stampanti 3D, reattori nucleari ma anche dei vecchi acciai, allumini e idrocarburi - dove la storia non ritorna mai uguale a sé stessa, ma dove il ruolo della produzione nazionale, della pianificazione strategica e dell’innovazione rimane – oggi più che mai – il vero discrimine fra sicurezza e vulnerabilità, fra supremazia e declino.

L'editoriale di Lorenzo Castellani, Tenure Track Researcher and Professor History of Political Institutions LUISS